In eurem Stück »Der lange Weg zum Wissen« geht es um Apollo 11 und die erste bemannte Mondlandung von 1969. Was interessiert euch an diesem Stoff?

Wir sind zwei dreißigjährige Frauen. Das bedeutet, dass wir mit diesem Ereignis, dass wir da ausgewählt haben, über etwas sprechen, was wir selbst nicht miterlebt haben. Wir greifen auf Erinnerungen zurück, die nicht unsere sind. Die Mondlandung ist ein historisches Ereignis und emotional sehr aufgeladen. Menschen, die wir kennen, die älter sind als wir, erzählen uns davon, wie sie die Mondlandung erlebt haben. Das hat uns interessiert und bildet schon den Kern der Frage, die uns überhaupt zum Schreiben dieses Stücks gebracht hat: Wie konstituiert sich Wissen?

Gerade die Mondlandung ist ja ein Ereignis, bei dem jeder auf der Welt hundertprozentig Mensch sein darf, auch die, denen man das sonst vielleicht abspricht, denn es heißt ja: Wir waren auf dem Mond. Der Mensch ist dazu in der Lage! Und die Freude und das Staunen darüber darf von allen Menschen auf der Welt geteilt werden. Das ist natürlich total zu hinterfragen, schließlich war die Mondlandung Teil der Dynamik des Kalten Kriegs aus Wettrüsten, Drohgebärden und vorgetäuschter Stärke. Aber uns hat interessiert, welche Rolle das kollektive Gedächtnis einnimmt, bei der Bereitstellung von Wissen.

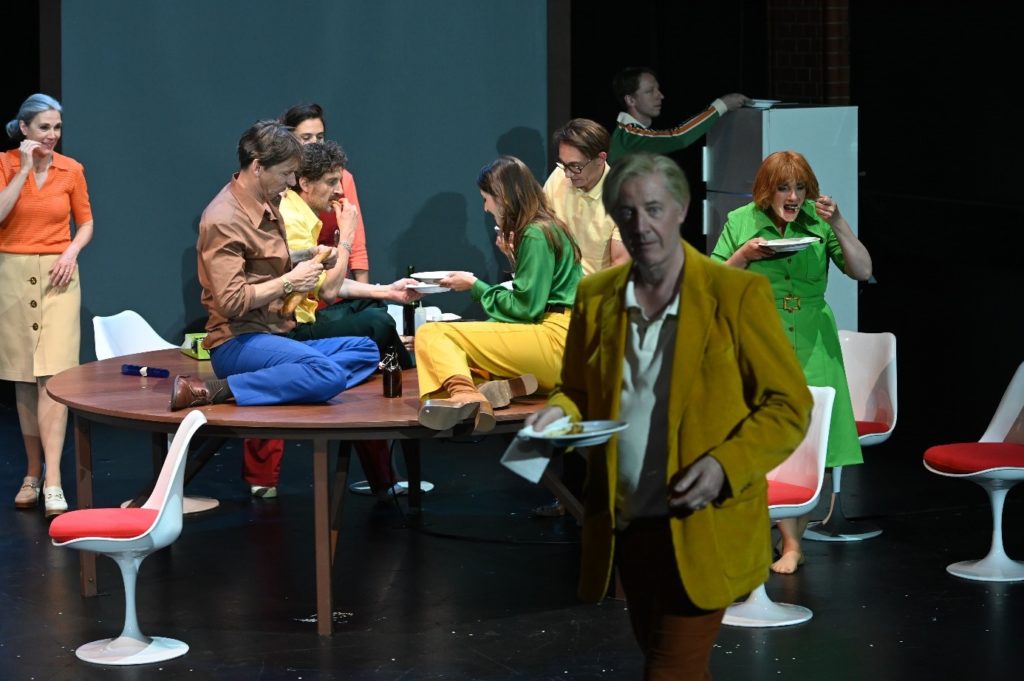

Ihr geht das Thema sehr phantasievoll und spielerisch an. Die Astronauten sind fast kindliche Wesen, die mit ihrem eigenen Gehirn sprechen und versuchen, sich nicht von ihren Ängsten überrollen zu lassen. Gleichzeitig sind in den Text wissenschaftliche Erkenntnisse und Fakten eingeflochten.

Jaja, wir sind neugierige Frauen. Wir versuchen, uns selbst immerzu in Verbindung zu bringen mit dem Wissen, der Welt und dem Theater.

Den Mythos der Mondlandung verbindet man vor allem mit dem Astronauten Neil Armstrong, der als erster Mensch den Mond betreten hat. Die Namen der beiden anderen Astronauten gerieten in Vergessenheit. Im Hintergrund der Mission agierten Personen, deren Namen heute kaum geläufig sind. Wird eurer Meinung nach das Narrativ, das zu Ereignissen im kollektiven Gedächtnis abgespeichert wird, gesellschaftlich gesteuert?

Der Ausdruck „gesellschaftlich gesteuert“ ist etwas heimtückisch. Da vermutet man ja direkt eine Verschwörungstheorie oder -Praxis. Aber wir sind ja die Gesellschaft, auch. Wir sind eine Masse von kleinen Menschen mit fehlerhaften Gedächtnissen.

Und leider ist es so, dass sich das Wissen über Epochen und Ereignisse verengt, und bestimmte Ereignisse an einzelnen Personen festgemacht wird. Ein Narrativ entspringt ja aus einer Geschichte. Und beim weiter Erzählen der Geschichte gehen oft leider einige Details verloren. Stille Post sozusagen. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man auf die sogenannte Wahrheit aus ist, aber zunächst steckt da kein böser, kleiner Mensch mit einer großen, bösen Absicht dahinter. Wir finden aber: Narrative hinterfragen ist eh eine gute Sache, wir hinterfragen im »Langen Weg zum Wissen« aber nicht unbedingt das historische Narrativ, sondern das Narrativ im Zusammenhang von Glücklichsein und Fortschritt.

Es geht auch um das Vergessen, das ein natürlicher Prozess ist, den man natürlich trotzdem verfluchen und bedauern kann. Aber das Wissen geht ja nicht verloren, nur der Zugang zu den Informationen, der Weg zum Wissen bricht ab oder geht verschüttet. Aber früher oder später kommt irgendein Kamel und frisst das Gras herunter, das über die Sache gewachsen ist. In der Hinsicht hat das kollektive Gedächtnis auch utopisches Potenzial.

Ihr nennt euch »Kollektiv für angewandte Literatur«. Was kann man sich darunter vorstellen?

Zwei Frauen, die ihre Gehirne aneinander reiben, daraus entstehen Texte und die streuen wir uns auf die Hände und daraus machen diese Hände dann was auf Papier Oft tragen wir das dann ins Theater, manchmal vertonen wir sie oder machen aus ihnen Film. Auf jeden Fall wenden wir es an, denn Literatur, und das wissen viele nicht, kann man wunderbar ANWENDEN.

Bald wollen wir sie auf Servietten drucken für Serviettentechnik.

Wie schreibt man gemeinsam Texte?

Man nehme zwei Frauen, die ganz viel reden. Und die in ihrem endlosen Diskurs dann an einen Punkt kommen, an dem sie absolut nicht mehr weiterkommen. Die dann nach Hause gehen müssen, in die Tasten hauen müssen, um diesen toten Punkt einzukreisen wie einen Punkt, der tot ist. Und dann findet man da Krümel in diesem toten Punkt und aus dem entsteht ein Kunststoffstab zum Hochsprungshochleistungssport.