1

zukunft ist verlängerung der gegenwart/vergangenheit und eben auch nicht/

beim lesen wird mir klar dass alles so kommen kann wie es da steht/

aber eben auch nicht muss!

die scheinbar dystopische beschreibung könnte viel schlimmer sein!/ aber

eben auch viel besser..

natürlich ist es eben wirklich eine frage was gut/ schlecht ist..

und mir wurde sehr klar /dass es eben sehr wohl (! ) an jedem einzelnen liegt

wie es in 20 /30 jahren sein wird/

also wie unsre kinder dann leben werden/und der rest von uns/

das bedeutet /dass das stück eben auch eine aufforderung bedeutet: seine eigene position (mit hilfe des textes

ausfindig zu machen /und wenn möglich/hinsichtlich seiner eigenen möglichkeiten/einschätzungen und absichten

danach auch folgerichtig zu handeln…

2

persönlich ist der gedanke unangenehm:

dass es »dann«(zukunft) irgendwie immer eine art »abrechnung« gibt/

Und das sowohl: von den anderen/ als auch von einem selbst!

wenn man dazu noch zeit hat/sie sich nimmt /

also wie weit ist man selber gegangen auf dem weg ?/in welche richtung?/

wo hätte er/ich/sie/es anders abbiegen sollen/können?/vielleicht müssen?

..

wobei der gedanke wohltuend ist/dass die jeweiligen determinationen/

die die personen grundiert/führt und beschränkt/ schon ziemlich umfangreich ist/

(also wie sich frau/mann/weisser /schwarzer/alter/junger/kranker/starker reicher/armer /diverser zu

verhalten haben:

angesichts der jeweiligen sozialen/moralischen/kulturellen/ökonomischen /politischen vorstellungen

einer gesellschaft)

will sagen: mein »gestaltungsfreiraum« ist eben gerade nicht so »enorm« wie es

werbung/erziehung/medien/der staat/ und alle anderen einem

suggerieren/das heisst einerseits mein »eigenanteil an weltveränderungspotential« ist definitiv

gering/

aber!/das abschieben der verantwortung auf die »herrschenden« ist eben auch eine lüge/weil sie es

ja nicht sind :»die herrschenden«/

sondern nur die menschen /»die uns und viele güter besitzen«/

(als auch die ästhetische deutungshoheit:»der herrschende geschmack ist der geschmack der

herrschenden«b.b.)

aber alles (!) ist immer in bewegung (also auch die herrschaftsverhältnisse!)/also sollten wir uns

doch einmischen!

3

die 3- teilung des textes hat mehrere gründe /einmal geht es in der tat darum ästhetisch so etwas

wie ein tryptichon herzustellen /

als eine art »altar mit 3 seiten« (der nacheinander aufgeklappt werden kann)/(vielleicht im kontext

zu

marys ästhetischen vorstellungen)/

..wo die einzelnen flügel sich gegenseitig beleuchten/und so eine mehrdimensionalität »erscheinen«

könnte/

andererseits geht es darum verschiedene möglichkeiten/tangenten vom heute in die zukunft zu

ziehen/und zu verlängern/

Und diese sich hypothetisch zu vergegenwärtigen..

und schlussendlich finde ich das »spiel mit der zeit« reizvoll/will sagen/in beide zeitachsen (vor-

zürück) ist

eine darstellung möglich!!/wobei die rückwärts laufende mir zwar schwieriger /aber nach wie vor

reizvoller

erscheint/

4

die 3 bücher/

bilden imaginiert 3 verschiedene aufeinanderfolgende zeiten ab:

(vor allem aber ja 3 verschiedene orte:) 4.1.

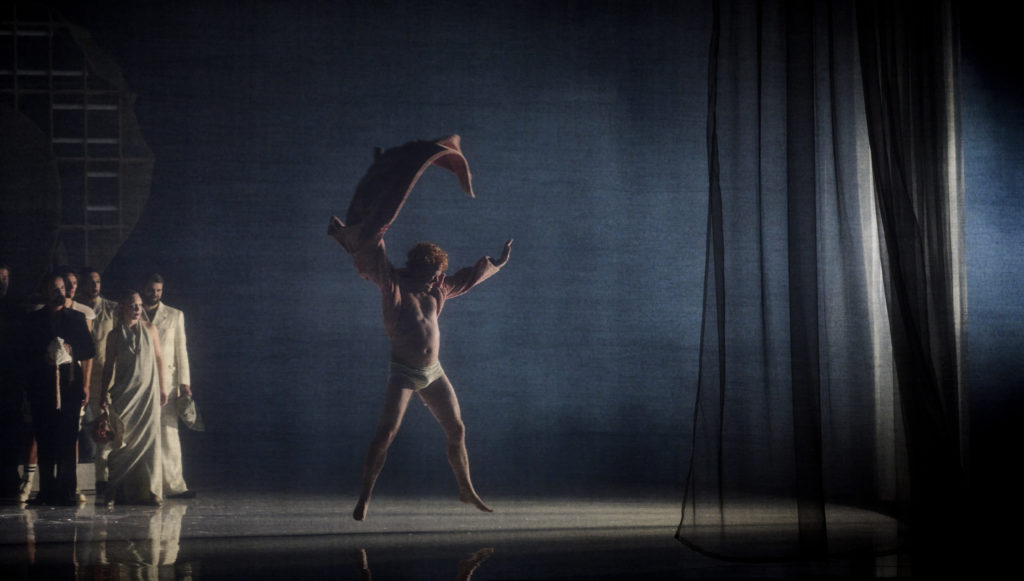

buch 3( kurz nach dem 3. weltkrieg )zeigt eher ein gemälde wie ich es mir nach dem 30-jährigen krieg

in

europa vorstelle:

alles liegt noch in schutt asche/hunger krankheiten gewalt überziehen das land

und wir sehen 2 menschen (wanna und foe) wie sie einen ähnlichen weg richtung »gelobtes land«

erleben/erstreben/unterschieden (aus weiblicher und männlicher sicht/) am ende ein temporäres

glück(wie jedes glück)

von jungen menschen /die noch einen langen weg vor sich haben/

4.2.

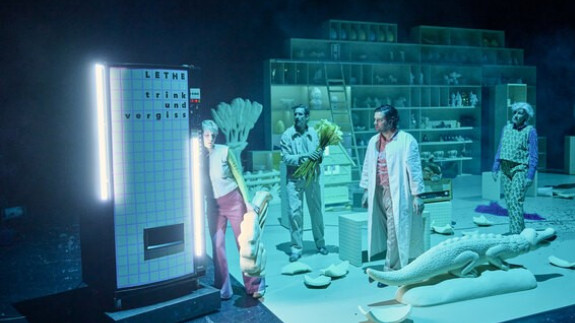

spielt einige zeit/(jahre später )in einer megametropole/die schon absolut überwacht und technokratisch organisiert ist/

(ich war nur einmal in china in einer 34 millionen-stadt aber so »dinge« habe ich da gefühlt)

hier agieren die ki- figuren als anwälte des staates /als ordnungsapparate /aber auch als produzenten /therapeuten und management-

ausführende in unterschiedlichen rollen/

foe und mary sind 2 »humanoide«(hier im sinne von »teilmenschlich« verstanden) aussenseiter /beide verletzt/

er/psychisch -sie physisch/

sie bilden ein ungleiches paar und mary versucht eigentlich durch und über: kunstproduktion und kunsterörterung /

so etwas wie ein produktives auf kommunikation /spiel und/oder manufaktur beruhendes leben zu schaffen /

in einer welt in der es scheinbar keinen »widerstand« sondern nur noch entropie/also: den versuch zur absoluten ordnung

Gibt/

(in diesem teil wird deutlich /dass nicht die ki-robots »böse« sind /sondern die memschen /die sie programmieren(lassen)

aber auch /dass in dieser(!) ki-welt so etwas wie »widerstand« ähnlich wie bei »1984« oder in »brazil«

kaum noch eine chance hat…

4.3.

hier noch einige zeit später sehen wir die »absolut andere seite/«

Wir sind in :

einer völlig zerstörten müll- und todeswelt/ auf der die ausgestossenen /kaputten aber eben noch »überlebt habenden/«

versuchen zu existieren/ und neue oder scheinbar alte (?)formen des zusammenlebens ausprobieren /reorganisieren/

Diese welt ist erstaunlicherweise grösstenteils (wie heute in somalia/jemen /haiti z.b) längst realität/

(nur eben nicht unsere)

..

spannend wird die experimentieranordnung für »privilegierte zuschauende« dadurch/dass eine »ausgestossene person der oberen mittelschicht«

(anthony) versucht:

in die welt der freaks/halb-menschen und outlaws einzudringen /diese begehren nach einem »anderen« leben bezahlt

Der aus dem chor der bürger ausgestossene(anthony) relativ schnell mit dem tod /

weil er die herrschenden »archaischen« regeln nicht akzeptiert/versteht/wahrhaben will/

..

celine/rimbaud/jack london(wolfsblut)/tolstoi(der lebende leichnam)/marianne herzog(nicht den hunger verlieren) haben

solche »reisen« in andere milleus /kontinente und lebensentwürfe schon vorher beschrieben und teilweise(rimbaud) dafür mit ihrem eigenen leben bezahlt..

seltsamerweise erscheint in diesem teil der hauptaspekt des sonstigen textes:»die einsamkeit«

eine eher untergeordnete rolle zu spielen!

/vielleicht weil die unglaubliche anstrengung des überlebens dazu keine zeit lässt oder

Diese systeme (trotz ihrer härte) eine relative stabilität erzeugen/darstellen..

5

die ki figuren sind möglichst symphatisch oder zumindestens komisch gestaltet/

Und darzustellen!!!

(wie gesagt: sie selber können nicht »böse« (sein allerhöchstens die programmierer/)

gerade in ihrer unfertigkeit/naivität liegt ihr charme ihre komik!/

und manchmal eben auch (wie bei wanna-ki) ihr widerstandspotential..

6

die genre der 3 bücher untescheiden sich und soll(t)en auch möglichst unterschiedlich dargestellt werden/

so dass das triptychon wirklich plastisch wird!

..

buch 2 ist eine melancholische komödie mit starken essayistische zügen/

buch 3 ein roadmovie und natürlich eine liebesgeschichte aber auch ein »coming out of age drama«/

buch 1 der eigentlich science fiction: anfangend mit einer art »teacher-stand up comedy« so ist zumindstens der plan!!!