Über zwei Jahrzehnte prägte ein gebürtiger Hallenser die Opernszene Londons in entscheidender Weise. Mit märchenhaft-musikalischen Werken wie »Arianna in Creta«, »Alcina« oder »Ariodante« gelang es ihm, seine kompositorische Vormachtstellung zu halten und seine Konkurrenz ein ums andere Mal in ihre Schranken zu weisen. Die Rede ist von keinem Geringeren als Georg Friedrich Händel, Sohn eines Chirurgen, der bereits im Alter von 14 Jahren seine erste (überlieferte) Komposition fertigstellte und wie kaum ein anderer Form, Inhalt und Ästhetik der frühen Gattung Oper prägen sollte. In vielerlei Hinsicht ist Händel ein Phänomen: Als europäischer Musiker, als höchst produktiver und vielseitiger Komponist, als gewiefter Unternehmer, vor allem aber in seiner Rezeption durch die Nachwelt.

»Kein großer Komponist wurde jemals von der Nachwelt so falsch dargestellt wie Händel«, brachte es der englische Händel-Forscher Winton Dean in einem Lexikon-Artikel auf den Punkt. Bereits kurz nach Händels Tod fokussierte sich die Wahrnehmung vornehmlich auf Händels große Oratorien, mit besonderem Augenmerk auf deren christlichen Gehalt (von dem nur allzu gern auf die Persönlichkeit des Komponisten rückgeschlossen wurde) und deren monumentale Chorsätze. Händels 42 Opern wurden dagegen kaum erwähnt geschweige denn geschätzt. Ihre dramaturgische Form galt als zu komplex, der erste Händel-Biograph und Herausgeber der ersten Werkausgabe Friedrich Chrysander sprach sogar von »Arien-Bündeln, durch Rezitiv-Fäden zusammengehalten«.

Erst im 20. Jahrhunderts kam es zu einer Renaissance der Händel’schen Opern, die von den Göttinger Händel Festspielen ausging. Hier brachte der Kunsthistoriker Oskar Hagen am 26. Juni 1920 »Rodelinda« auf die Bühne und löste damit eine Welle von Wiederentdeckungen aus, die zu weiteren Festspielgründungen, aber auch zu regelmäßigen Aufführungen an deutschen Theater- und Opernbühnen führten. Bereits in den 1920er Jahren sollten es progressive Regisseure sein, die sich der geschmähten Dramaturgie Händels Opera seria annahmen. Vor dem Hintergrund dieser Tatsache mag es nur wenig verwundern, dass es mit dem Aufkommen des sogenannten »Regietheaters« eine neuerliche Welle an Händel-Interpretationen gab. Ein Umstand oder gar Privileg (?), welches Händels Werken zuteilwurde und anderen populären Komposten des Barocks wie Vivaldi oder Scarlatti und ihren Opern in diesem Maße nur bedingt vergönnt war.

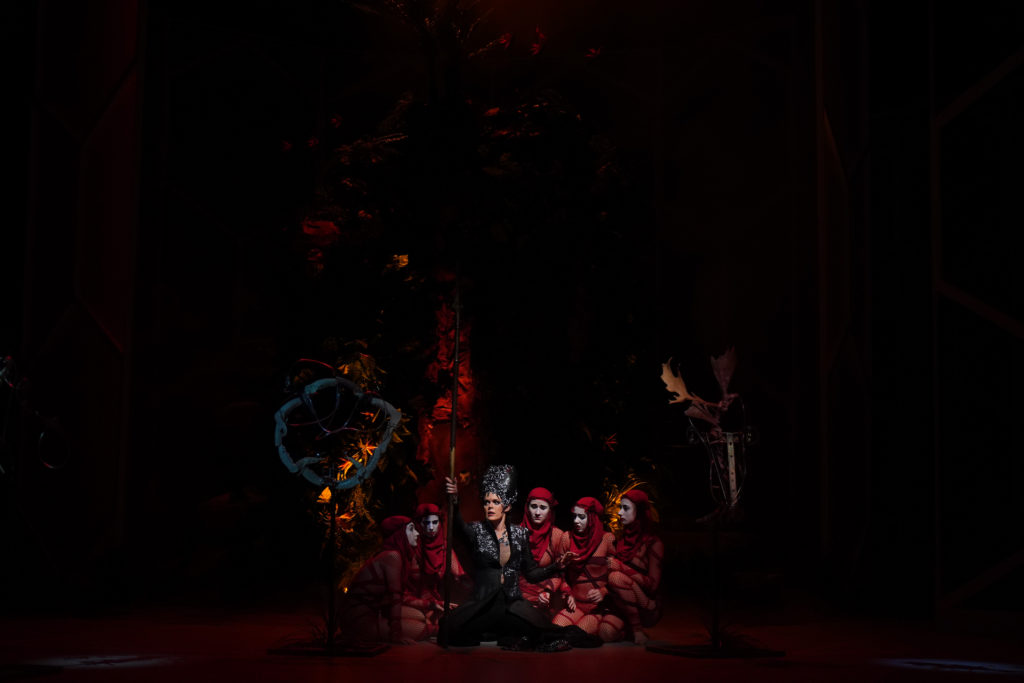

Das Dramma per musica »Alcina« stellt dabei gleich in mehrfacher Hinsicht eine Besonderheit im gesamten (Opern-)Schaffen Händels dar. Zum einen sollte es einer der letzten großen Opernerfolge Händels sein und zum anderen gilt die Oper bis heute als Höhepunkt seines musikalisch-psychologischen Kunst.

In »Alcina« macht Händel weit mehr als eine phantastische Zauberin zur Protagonistin seines Werks, es ist auch weit mehr als die Geschichte eines magisch angereicherten Seitensprungs. Mit seiner Komposition stößt der Tonsetzer zu einer neuen Gefühls- und Ausdrucksästhetik des hervordrängenden bürgerlichen Zeitalters vor. Seine Figuren sind nicht mehr typisierte Schablonen, sondern ausdrucksvolle, realitätsnahe Charaktere, die in ihrem fehlerhaften, sich irrenden und suchenden Verhalten nur allzu menschlich erscheinen. Händels Tendenz zu einer Aufbrechung der Konventionen hin zu einem psychologisch schlüssigen Musikdrama scheint unverkennbar. Und mit diesen mannigfaltigen Deutungsmöglichkeiten zwischen Emotio und Ratio, Vernunft und Unvernunft, Natur und Zivilisation und jeglichen anderen Lebens- und Scheidewegen charakterisiert sich das emanzipatorische Potenzial »Alcinas« als zeitlos.

Angesichts dieser dramaturgischen Eigenarten wie Herausforderungen, die einem Werk wie Händels »Alcina« immanent sind, der Vielzahl an Codierungen, die einer semantischen Neuübersetzung bedürfen, eine Musikdramaturgie, die mit ihrer Da-Capi-Form konträr zu Schnelllebigkeit und Effizienzsucht unserer Gesellschaft und durch ihr real-zeitliches Innehalten, die Deklination der Gefühlswelt des Menschen nahezu revolutionäres Potenzial im Heute hat.

Ohne Zweifel ist eine der wohl wichtigsten Fragen bei der Inszenierung einer Barockoper, die nach der musikalischen Fassung. Entstanden ist Händels Werk, obgleich er eben jene Konventionen bereits brach, in einem streng codierten Bezugsrahmen aus Gesten, Zeichen, Kostümen und einer konkretisierten Vorstellung vom Verhältnis Sänger – Bühne – Publikum. Ein sehr eng geschnürtes Korsett, welches gleichzeitig hübschen Spitzenbesatz bekommt durch eine Theaterpraxis seiner Zeit, die eben jenen strengen Konventionen konterkariert. Und damit einen Begriff in Frage stellt, mit dem Theaterschaffende insbesondere seit Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder konfrontiert sind: Werktreue.

Die Vorstellung, um nicht zu sagen, die Behauptung und die Erwartung, ein Werk wie Händels habe diese eine musikalische wie inszenatorische Gestalt ist vor allem eines: schlicht falsch. Der Begriff der »Werktreue« und alles, was er vermeintlich einschließt, sei es eine definitiv definierte musikalische Fassung oder eine allgemeingültige ästhetische Aufbereitung, ist ganz und gar eine Erfindung der Theaterrezeption des 20. Jahrhunderts, die sich bis ins Heute zieht.

Dabei lebten insbesondere die Werke des Barocks von der Gelegenheit des Moments, von Improvisation (s. Continuo), von Freiheit und gleichzeitiger Unfreiheit, die unterschiedliche Besetzungen, Aufführungsorte, Publikum etc. erforderten. Nicht selten änderte sich kurzfristig die sängerische Besetzung, sodass die Partie möglicherweise noch nicht vollumfänglich einstudiert war oder schlicht nicht gefiel, sodass eine oder mehrere Arien kurzerhand ausgetauscht wurden durch völlig stückfremde Arien, die aber wiederum der Virtuosität des Sängers zuträglich waren und damit auch der Erwartungshaltung des Publikums.

Der Begriff Werktreue beansprucht außerdem eine genaue Kenntnis des Werkes für sich und damit eine Kenntnis über die (vermeintliche) Intention des Komponisten. Doch wenn allein von Verdis »Don Carlos« mindestens(!) sieben verschiedene Fassungen existieren, die vom Komponisten selbst stammen oder doch von ihm autorisiert wurden, wenn es von Wagners »Tannhäuser« nicht nur »die« Dresdner oder Pariser Fassung gibt, sondern allein in Dresden schon zu Lebzeiten des Komponisten mehrere Varianten zur Aufführung kamen und Wagner zwischen 1845 und 1860 rund 70 Änderungen vorgenommen, den Schluss der Oper nicht weniger als vielmal musikalisch und dramaturgisch wesentlich umgestaltete … Ja, welche Fassung ist denn dann »werktreu«? Puccini starb, noch bevor er die Skizzen zum Finale von »Turandot« auskomponieren und fertigstellen konnte. Und nun? Der berühmte Rattenschwanz an Fragen, den diese Diskussion nach sich zieht und von Kürzungen, Übersetzungen, Übertitelungen (übrigens auch eine Erfindung des 20. Jahrhunderts), Besetzungen (Kastraten? Keine Frauen auf den Bühnen?) ganz zu schweigen…

Bleibt ein Theaterabend wie dieser mit »Alcina«, was Theater ist: Eine Behauptung, ein Vorschlag, ein Angebot – ohne – und alles andere wäre vermessen – den Ehrgeiz (zeitloser) Gültigkeit.

Frederike Krüger,

Dramaturgin für Musiktheater und Konzert

Noch zwei Mal haben Sie im Februar die Gelegenheit, Händels gleichermaßen wichtigste wie schönste Oper im Saarländischen Staatstheater zu erleben. Karten und weitere Informationen finden Sie hier.