Dein Debüt am Saarländischen Staatstheater ist eine Wiederbegegnung mit Hedwig. 2017 hast du in dieser Rolle dein professionelles Musical-Debüt in Frankfurt gegeben. Wie beschreibst du deine Beziehung zu dieser Figur?

Zum Artikel: »Love creates something that was not there before« – Hedwig erzählt von der Liebe

Hedwig ist für mich musikalisch und inhaltlich eine der spannendsten Figuren im Musical. Mit all den Realitäten, die sie an dem Abend bespricht, gibt es so wahnsinnig viel Irreales. Da ist natürlich gleich die Frage nach ihrer Identität: Ist sie eine Frau? ist sie eine Dragqueen? Ist sie trans*? Oder nichts von dem? Eigentlich passt sie in diese ganzen Muster überhaupt nicht hinein, sondern sie ist eine Kunstfigur. Gleichzeitig trägt sie ganz viel Wahrheit in sich, indem sie so viel von sich preisgibt. Mich fasziniert die Annahme, dass sie jeden Abend eigentlich neu entscheidet, was sie in dem Konzert über sich erzählt und was nicht. Und mit dieser Dynamik spiele ich: Was ist wahr? Was ist übertrieben, vielleicht erfunden?

Welche neuen Seiten hast du an Hedwig kennengelernt?

Das habe ich mich neulich auch gefragt. Mache ich eigentlich alles genauso? Natürlich habe ich meine Art, Hedwig zu sprechen, mich auf diesen hohen Schuhen zu bewegen, meine eigene Körperlichkeit. Damals in Frankfurt war ich die Zweitbesetzung. Hier in Saarbrücken kann ich viel mehr Kreieren, meine eigene Hedwig erfinden. Ich muss gar nicht jede Frage über Hedwig beantworten können. Das kann jede Produktion und jede*r Zuschauer*in für sich neu. Die Dinge in einer Uneindeutigkeit zu belassen, macht es so spannend.

Hedwig zieht ihre »OneWoMan*Show« durch und doch setzt sie sich ständig ins Verhältnis zu den Anderen – den Anwesenden, und vielleicht noch entscheidender, zu den Abwesenden, besonders ihrer verlorenen Liebe Tommy.

Der Abend ist auch deswegen so besonders und unberechenbar, weil Hedwig relativ wenig mit den anderen Personen auf der Bühne agiert, sondern wichtiger ist das Spiel mit dem Publikum. Natürlich habe ich einen Text und die Inszenierung, aber das, was an diesem Abend passiert, ist ganz entscheidend von den Reaktionen der Zuschauer*innen abhängig. Das mag ich. Hedwig hat Spaß daran, die Episoden aus ihrer Vergangenheit wirklich erlebbar zu machen und das Publikum in ihre Geschichte reinzuziehen. »Das spielen wir jetzt mal eben zusammen nach,« übertrieben gesagt. Sie hat Spaß daran, den Personen aus ihrer Vergangenheit ihre Stimme zu geben, ihre einzigartige Körperlichkeit. Über Jahre hat sie sich eine Performance gebaut, um die eigene Geschichte einerseits künstlerisch zu verarbeiten. Andererseits gibt ihr das ein Gefühl von Sicherheit. Wie ein Panzer, der sich dann im Laufe des Konzerts nach und nach dekonstruiert. Sie könnte das ja alles viel blumiger malen. Aber sie geht immer dorthin, wo es weh tut. Es gibt Momente, an denen sie tiefer blicken lässt, dann aber schnell wieder versucht, Fassung zu gewinnen. Sie bricht zusammen, geht ab, zieht sich um und kommt strahlend wieder hervor. Alles wieder gut. The show must go on.

Welche Rolle spielen Kostüm, Perücke und Schminke? Ist das mehr Fassade oder wichtiger Teil der Identität?

Das ist Fassade, Selbstschutz, und gleichzeitig wichtiger Teil ihrer Selbstfindung. Hedwig steht zwischen Mann und Frau, ist aber ganz klar eine Fiktion mit dieser schiefgegangenen Operation. Sie klebt sich Brüste an und hat diesen »angry inch« da unten, alles Weitere wird ja gar nicht thematisiert. Das ist ja anders als bei transidentitären Menschen, die sich im falschen Körper fühlen. Für mich ist sie eigentlich nach wie vor ein schwuler Junge, dem es der Schritt in die Freiheit wert war, sein Geschlechtsteil zu opfern. Dabei ist die Fassade eine weibliche. Und wenn die Welt von ihr will, dass sie nur als »Frau« frei sein kann, dann zeigt sie der Welt, was eine »Frau« alles sein kann. »You’ll buy me the dress, and I’ll be more woman than a man like you can stand«, heißt es in ihrem Song »Sugar Daddy«. Dann bin ich mehr Frau, als eine Frau je sein könnte – diese Haltung habe ich mir für meine Hedwig vorgenommen. Sie ist kein Mensch für halbe Sachen. Diese Show erzählt aber auch etwas darüber, wie sie ohne Schminke, ohne Fassade, ohne die Anderen, vielleicht sogar ohne die Musik allein mit sich selbst glücklich sein kann.

Gelingt es ihr in der Musik näher bei sich selbst sein?

Die Musik ist ihre erste große Liebe. In der Musik kann sie sich mit all ihren Facetten ausdrücken, in ihre Songs hat sie alles von sich reingelegt. Dort hat sie eine Souveränität, die sie sonst nicht hat. Und wo sie die Kontrolle hat, da kann sie es auch ausstrahlen. An dem Konzertabend verliert sie diese eben immer wieder zwischen den Songs.

Musikalisch mäandert der Abend zwischen Glam-Rock, Grunge, Country und soften Rock-Balladen. Gibt es einen Song, in welchem du Hedwig am nächsten kommst? Einen Lieblingssong?

»Wig in a box«. Der Song ist musikalisch extrem vielseitig und macht dabei unglaublich Spaß. Eigentlich bringt er genau ihre Geschichte auf den Punkt. Sie muss den Weg, den sie eingeschlagen hat, weitergehen, um ihr Glück zu finden und erfolgreich zu sein, und sei es mit Make-Up und Perücke. Die Perücke ist ein Relikt aus einer anderen Zeit und wird zu einem wichtigen Symbol; sie kann sie immer wieder aufziehen und sich damit rausziehen aus dem Loch. Gleichzeitig ist das wie ein Bumerang: Sie kommt immer wieder dorthin zurück. »The origin of love« – »Bevor die Liebe entstand« ist auch ein zentraler Song, denn er erzählt uns, woher ihre Suche nach der anderen Hälfte kommt. Die Songs sind vielleicht eher noch ein Fenster zu ihrer Seele als die gesprochenen Texte.

Seit der Uraufführung von »Hedwig and the Angry Inch« sind 25 Jahre vergangen. Wie ist das Stück für dich im Hinblick auf seine politische Agenda gealtert?

Auch wenn queere Themen und Anliegen der LGBTQIA+-Community mehr ins Bewusstsein gerückt sind, gibt es noch viel Unsicherheit. Vielen, mich eingenommen, fällt es schwer, da genau zu differenzieren. LGBTQIA+ – was ist aktuell der richtige Ausdruck? Das verändert sich oder wird von Gruppe zu Gruppe anders definiert. Was versteht man jetzt unter Begriffen wie »trans« oder »nicht-binär«? Wie werden Grenzen gezogen? Und woher weiß ich, was das Selbstverständnis dieser oder jener Person ist? Andererseits nehme ich heute auch einen großen Verdruss gegenüber dem Thema war – ähnlich beim Thema Gendern. Das ist so ein »Hassfeld« geworden für Anti-LGBTQIA+ Einstellungen. Und das ist dramatisch. Ähnlich wie beim Umgang mit der Klimakrise. Da gibt es auch eine Anti-Haltung aus Angst, die eigene Komfortzone bedroht zu sehen. Hedwig ist ja keine typische queere Rolle bzw. sie ist als Kunstfigur vielleicht wenig beispielgebend. Vielleicht auch, weil ihr eigentliches Thema ist, wie man im Leben Liebe, Glück und das Gefühl von Ganzheit finden kann. Und das ist in erster Linie eine sehr universelle Sehnsucht.

Das Gespräch führte Stephanie Schulze

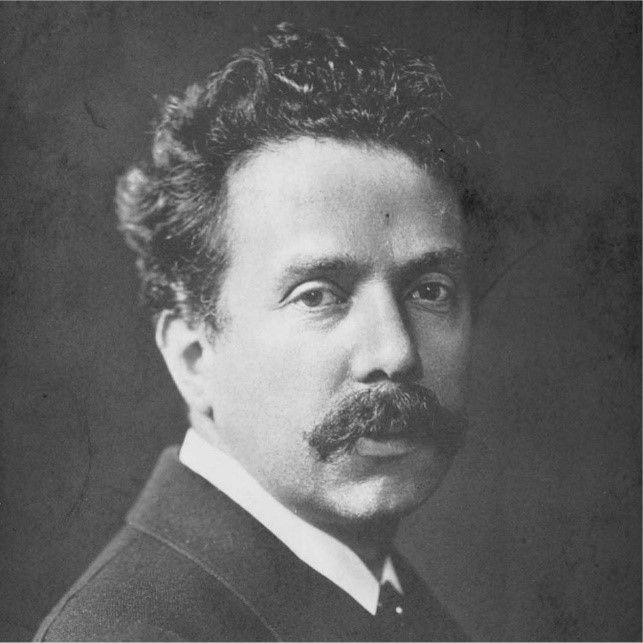

Fotos: Martin Kaufhold (Hauptprobe, 20.10.2023), Svenja Drewitz (Lukas Witzel)